Kraniosynostosen

Der Begriff Kraniosynostose (Schädeldeformität, frühzeitiger oder prämaturer Schädelnahtverschluss) bezeichnet einen verfrühten Verschluss der Schädelnähte. Schädelnähte sind die Wachstumszonen des Knochens, an denen der Kopf im Säuglingsalter rasch an Größe zunehmen kann. Normalerweise wird durch Schädelnähte dem rasch wachsenden Gehirn genug Platz zur Verfügung gestellt. Das verhindert, dass das Gehirn bei Platzmangel unter Druck gerät oder sogar Schaden nimmt.

WAS ist eine Kraniosynostose?

Ein zu früher Verschluss einer oder mehrerer Schädelnähte kann durch die Veränderungen am Knochen der Schädelbasis zu Wachstumsstörungen des Kopfes und begleitenden Deformitäten des Gesichtsschädels führen. Die Indikation für eine operative Korrektur stellt sich nicht nur durch mögliche neurologische Symptome (Entwicklungsverzögerung, Schmerzen, Sehstörungen etc.), sondern auch durch den ästhetischen Aspekt, der die weitere Entwicklung des Kindes und seiner Psyche schwerwiegend beeinflussen kann.

Die Diagnose der Kraniosynostose als auch der lagebedingten Plagiozephalie stützt sich im Wesentlichen auf die klinische Untersuchung. Eine Ultraschalluntersuchung kann die häufig schon klinisch eindeutige Diagnose einer Nahtsynostose sichern und damit eine unnötige Strahlenbelastung des Kindes durch routinemäßige Röntgenuntersuchungen vermeiden helfen. Bei weiterem Klärungsbedarf in unklaren Einzelfällen empfiehlt sich zunächst eine Röntgen-Nativ Untersuchung des Kopfes. Eine Computertomographie des Kopfes bietet die höchste Auflösung und macht die knöchernen Strukturen mit den Schädelnähten im Detail sichtbar. Art und Umfang einer eventuell notwenigen Operation bei einer Kraniosynostose sollten von dieser Untersuchung abhängig gemacht werden.

Die Kinderneurochirurgie Salzburg bietet mit den Kollegen der Mund-Kiefer- und Plastischen Gesichtschirurgie alle 14 Tage eine gemeinsame Sprechstunde an. Hier werden alle Aspekte kraniofazialer Anomalien untersucht und umfassende Beratungen angeboten.

Das Expertisezentrum für kraniofaziale Anomalien Salzburg in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ist hierbei im Rahmen des European Reference Networks (ERN Cranio) das Referenzzentrum für Kraniosynostosen in Österreich.

Sie wollen Ihr Kind bei Kraniosynostose vorstellen?

+43 57255 58548

kranio@salk.at

Wie kommt es zur Kraniosynostose?

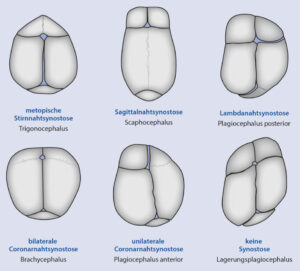

Das Wachstum des knöchernen Schädels wird über die Schädelbasis und die Hirnhäute (Meningen) vermittelt und ist vor allen an das Wachstum des Gehirns gebunden, welches auch damit die Geschwindigkeit der Größenzunahme vorgibt. Die Schädelnähte sind im wesentlichen als Sagittalnaht, Lambdanaht, Coronarnaht und Frontalnaht (Metopica) nach ihrer Richtung bzw. auch Form und Verlauf benannt (s. Abb.1 und 2). Zwei bindegewebige Öffnungen in der Mittellinie an den Schnittpunkten der großen Nähte bilden die sog. große und kleine Fontanelle als Pulsations- und Dehnungsreserve.

Im Alter von etwa zwei bis fünf Monaten verschließt sich die hintere, dreieckig geformte kleinere Fontanelle. Im Alter von einem Jahr ist das Wachstum des Hirnschädels zu fast 90% abgeschlossen. Mit 2 Jahren verschließen sich die Nähte, damit erfolgt das weitere Knochenwachstum nur noch sehr langsam über einen inneren Abbau und äußeren Aufbau. Die große vordere Fontanelle verschließt spätestest im Alter von zwei Jahren. 95% des Wachstums sind mit 6 Jahren erreicht, ab dem Alter von etwa 7 Jahren ist kaum weiteres Wachstum mehr zu verzeichnen. Der Gesichtsschädel hat im Zeitverlauf eine ganz andere Dynamik und entwickelt sich bis zur Pubertät zum endgültigen Gesicht des Erwachsenen weiter.

Alle sog. primären Kraniosynostosen sind durch eine Wachstumsstörung des Schädelknochens meist im Bereich der Basis und damit einer Asymetrie oder Verziehung erklärbar. Sie treten zunehmend häufiger bei etwa 1:1000 Geburten auf. Das Auftreten einer Kraniosynostose kann aber auch durch fehlendes Wachstum des Gehirns oder eine Hirnwasserfehlproduktion bestimmt sein. Diese sog. sekundären Kraniosynostosen müssen in aller Regel nicht behandelt werden.

Die Kraniosynostose ist nicht zu verwechseln mit einer lagebedingten Abflachung des Kopfes, wie sie typischerweise am Hinterkopf auftreten kann (lagebedingte Plagiozephalie). Diese erklärt sich durch die meist bevorzugte Rückenlage des Kindes, wie sie zur Vermeidung des plötzlichen Kindstodes seit den 90erJahren empfohlen wird. In diesem Falle ist auf eine Veränderung der Liegegewohnheiten zu achten, das Kind vermehrt zu Tragen und zu Lagern sowie das Kind nach einigen Wochen nochmals zu kontrollieren. In schweren Fällen kann die Helmtherapie indiziert werden.

Häufige Formen von Kraniosynostosen

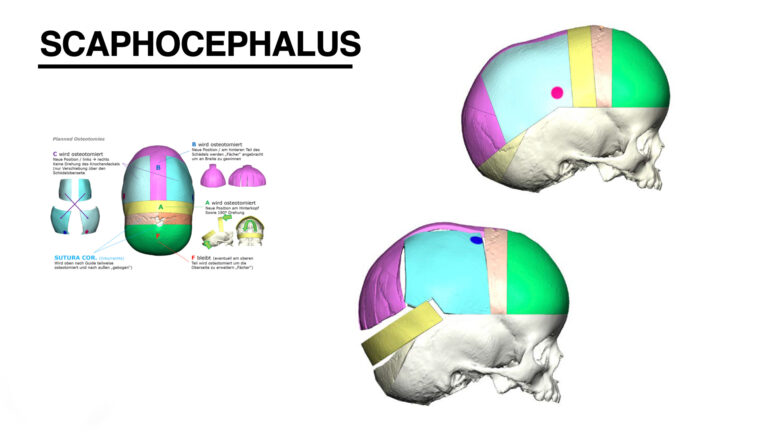

Die häufigste Form des vorzeitigen Schädelnahtverschlusses ist die sog. Sagittalnahtsynostose, die zu einem Skaphozephalus (Langschädel) führt. Sie entspricht einem in seiner Form langgezogenen, schmalen Kopf mit einer kielartigen, knöchernen Vorwölbung im Bereich der Sagittalnaht (Pfeilnaht) oder auch im Bereich der Stirn sowie des Hinterkopfes. Die einseitige Kranznahtsynostose führt zur sog. Plagiozephalie, einer Kopf- und Gesichtsschädeldeformität mit Abflachung der betroffenen Seite. Eine operative Korrektur sollte neben der Rekonstruktion des Stirnbereiches auch die Augenhöhlen (Orbita) des Gesichtes umfassen. Gleiches Vorgehen gilt für die beidseitige Kranznahtsynostose, die zu einer ausgeprägteren Brachyzephalie mit einer hohen und steil stehenden Stirnform führt. Seltener sind die Frontalnahtsynostose (Trigonozephalus), die durch eine Prominenz der Stirn mit begleitenden knöchernen Veränderungen auch der Augenhöhlen gekennzeichnet ist. Ebenso selten ist die Lambdanahtsynostose, die eine einseitige oder beidseitige Abflachung des Hinterkopfes bedingt.

Genetisch bedingte Syndrome wie z.B. das Apert-Syndrom, Morbus Crouzon-, Saethre-Chotzen-, Pfeifer- oder Carpenter-Syndrom, die neben einem Verschluss mehrerer Schädelnähte auch knöcherne Missbildungen der Arme und Beine oder der inneren Organe zeigen können, müssen zunächst einer sorgfältigen pädiatrischen Diagnostik unterzogen werden, um einen möglichst ganzheitlichen Therapieplan erstellen zu können. Hier ist die Eröffnung der Schädelnähte zwingend notwendig, da meist mehrere Nähte gleichzeitig betroffen sind und diese das Hirnwachstum und damit die Entwicklung des Kindes erheblich einschränken.

Therapien der Kraniosynostose

Die Therapie richtet sich nach den betroffenen Schädelnähten und dem Ausmaß der Schädeldeformität:

Die minimal-invasiv endoskopische Korrektur von Kraniosynostosen kann bereits mit 6-8 Lebenswochen erfolgen. Sie ist besonders schonend aufgrund der wesentlich kürzeren Operationsdauer sowie der Schlüssellochtechnik mit minimaler Wundfläche. Dadurch erholen sich die Kinder viel schneller und benötigen seltener Bluttransfusionen.

Aufgrund der sehr frühen Korrektur ist eine komplexe Rekonstruktion mit Verplattung von Schädelknochen nicht notwendig. In der Regel reicht die Entfernung der krankhaft veränderten Naht und mehrere gezielte Entlastungsschnitte am Knochen, um das Wachstum des Schädels wieder zu normalisieren. Zur Optimierung der Kopfform ist anschließend in der Regel eine Helmbehandlung notwendig. Die sehr frühen endoskopischen Kraniosynostose-OPs sind wesentlich schonender für das Kind. Allerdings ist das Risiko für eine zu rasche Knochenregeneration mit unvollständiger Harmonisierung des Köpfchen höher, je kleiner das Kind ist. Dadurch kommt auch etwas häufiger vor, dass eine zweite Operation nötig ist.

Eine frühzeitige offene chirurgische Korrektur sollte je nach Lokalisation und Ausmaß der Synostose zwischen dem 4. und 15. Lebensmonat erfolgt sein. Der begünstigende Effekt auf die weitere Entwicklung des Kindes ist in diesem frühen Lebensalter am größten. Müssen Knochenfragmente fixiert werden, kommen resorbierbare Materialien zur Anwendung. Dadurch erspart man den Kindern weitere Operation zur Entfernung von z.B. Titanplatten.

Im höheren Lebensalter werden oft umfangreichere Eingriffe am Schädelknochen aufgrund der fortgeschrittenen Verknöcherung notwendig (sog. Remodelling-Operationen). Die operativen Korrekturen müssen auf die individuellen Gegebenheiten, wie dem Verlauf der Blutgefäße und der Knochenbeschaffenheit, Rücksicht nehmen und bedürfen einer speziellen operativen Rekonstruktion.

Die Abwägung zum besten operativen Vorgehen zum optimalen Zeitpunkt sollte deshalb individuell im Team aus Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Kinderneurochirurgen erfolgen.

Am Uniklinikum Salzburg besteht hierfür das Expertisezentrum für kraniofaziale Anomalien im Europäischen Referenz Netzwerk (ERN Cranio) für ganz Österreich. Regelhaft betreuen wir Kinderneurochirurgen mit den MKG-Chirurgen im Team gemeinsam die Kinder. Wir begleiten die Familien von der ersten Diagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge, manchmal bis ins Erwachsenenalter hinein.

In einem der modernsten Operationssäle Österreichs mit intraoperativem CT-Roboter (Loop-X), Sonografie und Navigationssystem sowie dem im Haus entwickelten 3d-Druckverfahren können hochpräzise Eingriffe durchgeführt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

endoskopische-assistierte Kraniosynostose-Operation

Im Kraniofazialen Zentrum Salzburg behandeln wir besonders ausgeprägte Fälle von Schädelnahtverknöcherungen bereits sehr früh – d.h. bereits 6 – 12 Wochen nach der Geburt mit besonders schonenden Techniken unter Zuhilfenahme von speziellen Endoskopen (minimal-invasive Suturektomie / endoskopische Schädelnahtresektion).

Hier können bereits sehr früh verknöcherte Schädelnähte eröffnet und Verformungen durch einen Schlüssellochzugang behoben werden. Dadurch kann sich das Wachstum des Kopfes schneller und natürlicher weiterentwickeln. Aus diesem Grund sind komplexe Operationen im Gesichtsbereich mit späterem Alter seltener nötig.

Allerdings müssen die Kinder in der Regel nach der endokopischen Operation mit einer Helmtherapie nachbehandelt werden. Diese Therapie ist meist für mehrere Monate notwendig.

Vorteil der sehr frühen Operation ist der erheblich geringere Operationsumfang, sodass die Verfahren wesentlich schonender sind. Dadurch ist der Krankenhausaufenthalt deutlich kürzer. Man muss seltener Blut transfundieren und insgesamt sind die Kinder schneller wieder gesund. Allerdings kann es sein, dass eine zweite Korrekturoperation im Verlauf notwendig wird, wenn die Helmtherapie im Verlauf nicht das optimale Ergebnis erzielt.

Schädel-rekonstruktion

Die Kinderneurochirurgie Salzburg verwendet für die Korrektur von Schädeldeformitäten als erstes Zentrum MRT-basierte, individuell im hauseigenen 3d-Drucklabor hergestellte CAD-Schablonen und auf Ihr Kind angefertigte resorbierbare Implantate, an denen die Kopfform ihres Kindes vorab berechnet und modelliert werden kann. Hierdurch wird eine optimale Korrektur, Symmetrie und ästhetisches Ergebnis vor allem bei Korrekturen unter Beteiligung des Mittelgesichts erreicht. Aufgrund der optimalen Planung und Passform ist somit auch eine Verkürzung der Operationszeit möglich, was den kleinen Patienten zusätzlich zugute kommt. Die resorbierbaren Implantate machen Zweiteingriffe zur Entfernung von Titanmaterial überflüssig.

Expertisezentrum kraniofaziale anomalien

Im Expertisezentrum für Kraniofaziale Anomalien unter Leitung von Prim. Prof. DDr. Alexander Gaggl und DDr. Jörn Wittig werden auch komplexe kraniofaziale Fehlbildungen und insbesondere syndromale Kraniosynostosen gemeinsam beraten, behandelt und bis ins Erwachsenenalter nachbetreut.

Prinzipiell wird durch den Aktionsplan „Expertisezentren für Seltene Erkrankungen“ des Bundesministeriums empfohlen, dass jeder betroffene Patient zumindest einmalig im Expertisezentrum Salzburg untersucht und beraten wird. Dies soll eine möglichst gute Behandlungsqualität für alle Kinder mit diesen seltenen Erkrankungen sicherstellen. Weiters wird im Expertisezentrum auch die neuropädiatrische, kinderanästhesiologische und intensivmedizinische Expertise vorgehalten, um operative und diagnostische Eingriffe optimal und schonend durchzuführen.

Am Expertisezentrum werden nach den internationalen und AWMF-Leitlinien auch die augenärztlichen, HNO-ärztlichen und psychologischen Untersuchungen vorgenommen. Vor allem Entwicklungsstörungen können bei syndromalen Kraniosynostosen so frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Spätfolgen von Kraniosynostosen

Kraniosynostosen können unbehandelt schwere Folgeschäden hervorrufen, die teilweise erst als Jugendlicher oder Erwachsener auftreten:

Vor allem syndromale Kraniosynostosen und die Sagittalnahtsynostose sind gefährdet, durch unzureichendes Schädelwachstum Schäden am Gehirn, Hirndruck und Augenschäden bis zur Erblindung davon zu tragen. In einer britischen Studie wurden bei bis zu 10% der Kinder deutliche Hirndruckerhöhungen gefunden.

Zu den Risiken und Spätfolgen gehören Entwicklungsverzögerungen, chronische Kopfschmerzen, Sehstörungen, Hydrocephalus, Gedächtnis- und Lernstörungen, Intelligenzminderung oder motorische Störungen. In seltenen Fällen treten Probleme bei Atmen, Schlaf oder Schlucken auf.

Insbesondere sind spätere Korrekturen der Kraniosynostosen im Jugendalter oder eine Operation als Erwachsener deutlich umfangreicher und haben mehr Risiken. Hier ist eine sehr individuelle Beratung, Erfahrung in der Langzeit-Behandlung der Patienten und genaue Diagnostik nötig.

Für die Beratung älterer Patienten und auch Erwachsener mit Kraniosynostosen steht unsere kraniofaziale Sprechstunde jederzeit zur Verfügung.

Kraniofaziale Sprechstunde: +43 57255 58548

Anschrift

Müllner Hauptstraße 48

A-5020 Salzburg

Terminvereinbarung

+43 57255-26222

info@kinderneurochirurgie.at